- Saudara kita akan pergi untuk melakukan eksplorasi galaksi. Mungkin kita takkan pernah bisa bertemu/berkomunikasi lagi.

- Saudara kita akan pergi untuk melakukan eksplorasi galaksi. Roketnya meledak sesaat setelah diluncurkan.

Labels: Expository , In Indonesian , Philosophy

Kapankah saat yang tepat untuk melakukan bunuh diri?

Beberapa bulan lalu aku mengikuti sebuah kuliah Filsafat di Yale University Open Course. Terdapat sekitar 20 materi kuliah yang setiap sesinya berlangsung selama kurang lebih 50 menit. Kala itu, aku tak punya banyak waktu untuk mempelajari semuanya, sehingga akupun hanya memilih beberapa sesi yang menarik perhatianku saja: Bunuh Diri bagian I dan II.

Menurut Prof. Shelly Kagan, Bunuh Diri selalu diasosiasikan dengan suatu irasionalitas dan/atau imoralitas. Malah, ketika tindakan bunuh diri itu rasional, perbuatan tersebut tetap saja kerap dianggap imoral.

Contohnya, pasien yang mengalami koma selama bertahun-tahun atau yang sangat tersiksa oleh penyakitnya (yang bahkan belum ada obatnya), kerabatnya pasti akan menginginkan pasien tersebut terus hidup.

Lantas, bagaimanakah perbuatan bunuh diri itu jika dilihat secara moral dan rasional?

Moralitas

Dari perspektif moralitas, tentu saja, tindakan bunuh diri itu dianggap buruk karena tindakan tersebut dinilai melanggar kodrat/kehendak Tuhan. Kehidupan dianggap sebagai sebuah kado yang diberikan untuk kita. Namun, bagaimana jika kita tidak menyukai kado tersebut?

Bagaimana jika orang memberi makanan yang tak kita sukai? Apakah harus kita habiskan?

Entahlah.

Kemudian, tindakan bunuh diri kerap diasosiasikan dengan tindakan yang egois karena tindakan tersebut hampir selalu melukai keluarga, kerabat dan orang yang menyayangi kita. Si pelaku bunuh diri selalu digambarkan sebagai orang yang gegabah/tidak peduli terhadap perasaan orang lain.

Orang bilang, “Pembunuhan itu hal yang buruk, maka membunuh diri sendiri juga buruk.”

Namun, bagaimana jika tindakan bunuh diri itu kita lakukan untuk mengakhiri penderitaan? Bagaimana jika kita bunuh diri untuk menghindari kehidupan yang lebih buruk?

Aku sering mendengar bahwa 'persetujuan' dapat memutarbalikan moralitas. Pembunuhan atas bandar narkoba yang diberi persetujuan oleh negara dapat diterima oleh masyarakat. Pembunuhan orang-orang komunis beberapa dekade silam pun dapat dianggap wajar dengan persetujuan dari pemerintah pada saat itu. Di arena tinju, orang dapat saling memukul karena ada persetujuan, tidak seperti di jalan raya/sekolah/kantor.

Namun, bunuh diri yang notabenenya mendapat 'persetujuan' dari si pelaku, perlu dipertimbangkan pula usia, kesehatan psikis, rasionalitas, dan pengalaman orang tersebut. Selain itu, konsep 'persetujuan' dalam konteks ini juga dapat diperdebatkan, bayangkan saja jika tiba-tiba ada orang yang memberi kita izin untuk membunuhnya.

Sejatinya, membahas persoalan tindakan bunuh diri melalui perspektif moralitas memang tak akan pernah habis.

Rasionalitas

Ketika mempertanyakan rasionalitas dari perbuatan bunuh diri, kita karus mempertimbangkan dalam keadaan bagaimanakah bunuh diri itu tepat dan dapat diterima akal sehat.

Namun, permasalahannya adalah apakah kita bisa mempercayai pertimbangan kita?

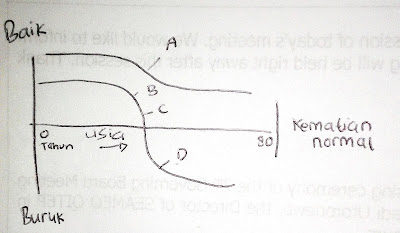

Salah satu cara mempertimbangkannya adalah dengan cara memeriksa keadaan kita sekarang dan keadaan yang mungkin terjadi kemudian; apakah lebih baik atau malah lebih buruk. Jika lebih buruk, lebih baik mati saja!

Dalam kelas filsafat ini, kematian dianggap sebagai suatu ketiadaan. Sebuah bilangan nol. Oleh karena itu, jika setelah mempertimbangkan, kehidupan kita akan semakin memburuk, kita lebih baik mati, karena nol lebih baik daripada negatif.

Berikut adalah diagram kapan waktu yang tepat untuk melakukan bunuh diri.

|

| Gambar 1 |

|

| Gambar 2 |

Labels: Expository , In Indonesian , Philosophy

Copyright 2009 - Hananta's Storyline